Fuguet escribe un texto que va

más allá de la figura de Cuarón, el cine mexicano o el cine en general. Es una

toma de postura sobre como concebir el arte como medio de expresión. Un

vehículo a través del cual uno puede llegar a desahogar toda la carga de

emociones que uno posee. Pero también como uno a través del cual uno quiere

lograr trascender. No ser ignorado y pasar desapercibido. ¿De qué le sirve a

uno apostar por una obra que no le va a importar a nadie? Si no se logra un impacto en la mente de alguien más, simplemente no se ha logrado nada que valga la pena. Y para que

esto última suceda debe haber talento y esfuerzo detrás. Para Fuguet estos dos

elementos (éxito y talento) no son excluyentes. Se debe agotar todos los

esfuerzos por combinar la respetabilidad artística con el éxito comercial. Si

conocemos a los grandes autores canónicos es porque de alguna u otra forma su

obra trascendió y llegó a nuestras manos.

Fuguet escribe un texto que va

más allá de la figura de Cuarón, el cine mexicano o el cine en general. Es una

toma de postura sobre como concebir el arte como medio de expresión. Un

vehículo a través del cual uno puede llegar a desahogar toda la carga de

emociones que uno posee. Pero también como uno a través del cual uno quiere

lograr trascender. No ser ignorado y pasar desapercibido. ¿De qué le sirve a

uno apostar por una obra que no le va a importar a nadie? Si no se logra un impacto en la mente de alguien más, simplemente no se ha logrado nada que valga la pena. Y para que

esto última suceda debe haber talento y esfuerzo detrás. Para Fuguet estos dos

elementos (éxito y talento) no son excluyentes. Se debe agotar todos los

esfuerzos por combinar la respetabilidad artística con el éxito comercial. Si

conocemos a los grandes autores canónicos es porque de alguna u otra forma su

obra trascendió y llegó a nuestras manos."Leer es cubrirse la cara, pensé. Leer es cubrirse la cara. Y escribir es mostrarla." Alejandro Zambra

"Ser joven no significa sólo tener pocos años, sino sentir más de la cuenta, sentir tanto que crees que vas a explotar."Alberto Fuguet

"Para impresionar a las chicas de los 70 tuve que leer a Freud, Althusser, Gramsci, Neruda y Carpentier antes de llegar a los 18. Para seducir a las chicas de los 70 me hice especialista en Borges, Tolstoi, Nietzsche y Mircea Elíade sin haber cumplido los 21. Menos mal que ninguna me hizo caso porque entonces hoy sería un ignorante". Fernando Iwasaki

viernes, 3 de julio de 2015

Notas rápidas sobre tres textos de "Apuntes autistas" de Alberto Fuguet

Fuguet escribe un texto que va

más allá de la figura de Cuarón, el cine mexicano o el cine en general. Es una

toma de postura sobre como concebir el arte como medio de expresión. Un

vehículo a través del cual uno puede llegar a desahogar toda la carga de

emociones que uno posee. Pero también como uno a través del cual uno quiere

lograr trascender. No ser ignorado y pasar desapercibido. ¿De qué le sirve a

uno apostar por una obra que no le va a importar a nadie? Si no se logra un impacto en la mente de alguien más, simplemente no se ha logrado nada que valga la pena. Y para que

esto última suceda debe haber talento y esfuerzo detrás. Para Fuguet estos dos

elementos (éxito y talento) no son excluyentes. Se debe agotar todos los

esfuerzos por combinar la respetabilidad artística con el éxito comercial. Si

conocemos a los grandes autores canónicos es porque de alguna u otra forma su

obra trascendió y llegó a nuestras manos.

Fuguet escribe un texto que va

más allá de la figura de Cuarón, el cine mexicano o el cine en general. Es una

toma de postura sobre como concebir el arte como medio de expresión. Un

vehículo a través del cual uno puede llegar a desahogar toda la carga de

emociones que uno posee. Pero también como uno a través del cual uno quiere

lograr trascender. No ser ignorado y pasar desapercibido. ¿De qué le sirve a

uno apostar por una obra que no le va a importar a nadie? Si no se logra un impacto en la mente de alguien más, simplemente no se ha logrado nada que valga la pena. Y para que

esto última suceda debe haber talento y esfuerzo detrás. Para Fuguet estos dos

elementos (éxito y talento) no son excluyentes. Se debe agotar todos los

esfuerzos por combinar la respetabilidad artística con el éxito comercial. Si

conocemos a los grandes autores canónicos es porque de alguna u otra forma su

obra trascendió y llegó a nuestras manos.martes, 23 de junio de 2015

Cicatrices de la infancia: "La primaria" de María José Caro León-Velarde

Quisiera

comenzar por afirmar algo. Soy un convencido de que los buenos libros no deben

estar restringidos a ser percibidos como exclusivos de cierta edad. No debe

prohibirse a lectores adultos y jóvenes como nosotros, aquellas historias que en apariencia, por

estar dirigidas a niños, no deberíamos leer. Eso es ridículo. La primaria es un libro que golpea. Golpea con cada

escena. Frases con la intensidad de un logrado poema. Imágenes brutales que

potencian historias en las que podemos reconocer a los niños que fuimos. A María

José Caro, le bastan seis cuentos para abordar de buena forma el tema de la

infancia. Al leer estos relatos recordé la emotividad que rodea la primera

época de nuestras vidas. Y la frustración de no tener en aquellos años los

recursos para plasmar nuestros sentimientos. Este libro, es un intento de hacerlo.

Y el resultado es emocionante.

Quisiera

comenzar por afirmar algo. Soy un convencido de que los buenos libros no deben

estar restringidos a ser percibidos como exclusivos de cierta edad. No debe

prohibirse a lectores adultos y jóvenes como nosotros, aquellas historias que en apariencia, por

estar dirigidas a niños, no deberíamos leer. Eso es ridículo. La primaria es un libro que golpea. Golpea con cada

escena. Frases con la intensidad de un logrado poema. Imágenes brutales que

potencian historias en las que podemos reconocer a los niños que fuimos. A María

José Caro, le bastan seis cuentos para abordar de buena forma el tema de la

infancia. Al leer estos relatos recordé la emotividad que rodea la primera

época de nuestras vidas. Y la frustración de no tener en aquellos años los

recursos para plasmar nuestros sentimientos. Este libro, es un intento de hacerlo.

Y el resultado es emocionante.lunes, 15 de junio de 2015

Fracaso y desamparo: “Insensatez” de Horacio Castellanos Moya

Los lectores siempre estamos tomando riesgos. Cogemos y

leemos libros como quien está a punto de empezar una carrera. Empezamos a leer

esperando que suene ese disparo que nos indique que la obra merece que nos

sumerjamos en ella sin más espera. Algunas veces tarda tanto que llegamos

molestos. Otras veces ni siquiera llega y abandonamos el libro como quien

siente que ha sido estafado. Pocas son las veces que el disparo llega rápido y

empezamos la carrera con gusto. “Insensatez” es uno de esos casos.

Los lectores siempre estamos tomando riesgos. Cogemos y

leemos libros como quien está a punto de empezar una carrera. Empezamos a leer

esperando que suene ese disparo que nos indique que la obra merece que nos

sumerjamos en ella sin más espera. Algunas veces tarda tanto que llegamos

molestos. Otras veces ni siquiera llega y abandonamos el libro como quien

siente que ha sido estafado. Pocas son las veces que el disparo llega rápido y

empezamos la carrera con gusto. “Insensatez” es uno de esos casos.Horacio Castellanos Moya nació en Tegucigalpa, Honduras, en 1957. Criado en El Salvador, ha vivido en Ciudad de México y otras ciudades hispanoamericanas. De 2004 a 2006 residió en Frankfurt, como escritor invitado por la Feria Internacional del Libro. También ha sido escritor invitado en la Universidad de Tokio y actualmente imparte clases en la Universidad de Iowa. Es autor de diez novelas, traducidas a diversos idiomas, y la versión en lengua inglesa de Insensatez mereció el XXVIII Northern California Book Award 2009. En El sueño del retorno, Castellanos Moya retoma ciertos personajes y episodios aparecidos en algunas de sus novelas anteriores, tejiendo así su particular universo literario, en el que refleja de manera magistral la complejidad del ser humano ante el poder y la violencia, describiendo como pocos el humor, la obsesión y la angustia.

miércoles, 3 de junio de 2015

Conviviendo con la aflicción: “La luz difícil” de Tomás González

Es común escuchar la frase Los hijos deben

enterrar a sus padres, no los padres a sus hijos, y echando un vistazo a la

literatura sobre relaciones paternales, la mayor parte de su enfoque y perspectiva, parte de estos últimos en su abrumadora mayoría. Los padres por lo

general fungen como la primera figura autoritaria y la mantienen en mayor o menor medida, a lo largo de toda ella. Muchos han

escrito sobre los traumas que esto ha significado tratando de lidiar con dichos demonios en sus libros. Otras veces, sobre cómo estos han sido vitales alentando la carrera literaria de sus hijos o

simplemente los ayudaron en momentos vitales. Su pérdida también es fuente de

muy logradas novelas marcando el inicio de una nueva etapa para los autores, por lo general en su etapa de madurez.

Pero es raro encontrar padres escribiendo sobre la pérdida de un hijo. ¿Cómo

plasmar tamaño dolor a través de palabras?¿Cómo transmitir un proceso tan

tormentoso y traumático?¿Cómo plasmar a través de la escritura una muerte de

semejante magnitud? ¿Es posible hacer una novela sobre un padecimiento tan

particular sin caer en extremos que puedan sonar inverosímiles?.

Tomás Gonzáles asume el reto y el producto es una corta novela de extraña belleza. Nos

sumerge en un estado de melancolía y solidaridad con el protagonista, a tal

grado que por momentos uno parece comprender las emociones por la que éste está

pasando.

Es común escuchar la frase Los hijos deben

enterrar a sus padres, no los padres a sus hijos, y echando un vistazo a la

literatura sobre relaciones paternales, la mayor parte de su enfoque y perspectiva, parte de estos últimos en su abrumadora mayoría. Los padres por lo

general fungen como la primera figura autoritaria y la mantienen en mayor o menor medida, a lo largo de toda ella. Muchos han

escrito sobre los traumas que esto ha significado tratando de lidiar con dichos demonios en sus libros. Otras veces, sobre cómo estos han sido vitales alentando la carrera literaria de sus hijos o

simplemente los ayudaron en momentos vitales. Su pérdida también es fuente de

muy logradas novelas marcando el inicio de una nueva etapa para los autores, por lo general en su etapa de madurez.

Pero es raro encontrar padres escribiendo sobre la pérdida de un hijo. ¿Cómo

plasmar tamaño dolor a través de palabras?¿Cómo transmitir un proceso tan

tormentoso y traumático?¿Cómo plasmar a través de la escritura una muerte de

semejante magnitud? ¿Es posible hacer una novela sobre un padecimiento tan

particular sin caer en extremos que puedan sonar inverosímiles?.

Tomás Gonzáles asume el reto y el producto es una corta novela de extraña belleza. Nos

sumerge en un estado de melancolía y solidaridad con el protagonista, a tal

grado que por momentos uno parece comprender las emociones por la que éste está

pasando. Se consigue en Librería Communitas. Vale la pena el monto y el tiempo invertido.

Tomás González nació en Medellín (Colombia) en 1950. Estudió Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia y trabajó como barman en la discoteca El Goce Pagano, que publicó su primera novela a ?nales de 1983. Ese mismo año partió hacia Estados Unidos. Vivió tres años en Miami y dieciséis en Nueva York, ciudad en la que trabajó como traductor y escribió gran parte de su obra. Volvió a Colombia en 2002, y actualmente vive en Cachipay, a dos horas de Bogotá. Es autor de las novelas Primero estaba el mar (1983), Para antes del olvido (1987, ganadora del V Premio de Novela Plaza &Janés), La historia de Horacio (2000), Los caballitos del diablo (2003), Abraham entre bandidos (2010), La luz difícil (2011) y Temporal (2012); de los libros de cuentos El rey del Honka-Monka (1995) y El lejano amor de los extraños (2013), y de un poemario, Manglares (1997/2006). Libros suyos se han traducido al inglés, al alemán, al francés, al portugués, al holandés y al coreano.

Tomás González nació en Medellín (Colombia) en 1950. Estudió Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia y trabajó como barman en la discoteca El Goce Pagano, que publicó su primera novela a ?nales de 1983. Ese mismo año partió hacia Estados Unidos. Vivió tres años en Miami y dieciséis en Nueva York, ciudad en la que trabajó como traductor y escribió gran parte de su obra. Volvió a Colombia en 2002, y actualmente vive en Cachipay, a dos horas de Bogotá. Es autor de las novelas Primero estaba el mar (1983), Para antes del olvido (1987, ganadora del V Premio de Novela Plaza &Janés), La historia de Horacio (2000), Los caballitos del diablo (2003), Abraham entre bandidos (2010), La luz difícil (2011) y Temporal (2012); de los libros de cuentos El rey del Honka-Monka (1995) y El lejano amor de los extraños (2013), y de un poemario, Manglares (1997/2006). Libros suyos se han traducido al inglés, al alemán, al francés, al portugués, al holandés y al coreano.lado, Sara tampoco dormía. Miraba yo sus hombros morenos,

su espalda aún esbelta a sus cincuenta y nueve

años, y encontraba consuelo en su belleza. A ratos nos

tomábamos de la mano. En el apartamento nadie dormía,

nadie hablaba; de vez en cuando alguno tosía o

iba a orinar y volvía a acostarse. Nuestros amigos Debrah

y James habían venido a acompañarnos y se habían

acomodado en un colchón en la sala. Venus, la novia

de Jacobo, se había acostado en el cuarto de él. Mis hijos

Jacobo y Pablo habían salido dos días antes en una

van de Rent-a-Car con rumbo a Chicago, desde donde

habían tomado un avión para Portland. En algún momento

me pareció oír el débil rumor de la guitarra de Arturo,

el tercero de mis hijos, en su cuarto. En la calle

sonaban los gritos nocturnos del Lower East Side, las botellas

quebradas de siempre. A las tres de la mañana, o

algo así, pasaron, cavernosas, dos o tres motocicletas de

los Hell’s Angels, que tenían su sede a dos cuadras de nuestro

apartamento. Dormí casi cuatro horas seguidas, sin

soñar, hasta que a las siete me despertó la punzada de

angustia en el vientre por la muerte de mi hijo Jacobo,

que habíamos programado para las siete de la noche,

hora de Portland, diez de la noche en Nueva York."

domingo, 24 de mayo de 2015

El juego de la memoria: “Nuevos juguetes de la Guerra Fría” de Juan Manuel Robles

Hay un motivo personal por el

cual la lectura de este libro me causó un gran impacto, más que cualquiera de las cualidades literarias que posee (que las tiene y en creces, como de seguro se

comentarán de mejor manera en otras reseñas): el hecho de recordar a mi abuelo. Cuando tenía entre tres y cinco años de edad,

el encargado de llevarme y traerme del nido era mi abuelo materno. El nido

quedaba a cuatro cuadras de mi casa, más o menos unos quince minutos a pie.

Quince minutos que se extendían a treinta o sesenta si por ahí me llevaba al

parque. ¿De qué podía hablarle un

pensionista de más de 70 años a un niño de esa edad, embobado con la

televisión, sin aburrirlo o hastiarlo? Pues, no sé cual sea la respuesta de

ustedes. La de mi abuelo fue hablarme de política. De comunismo y socialismo.

Durante toda mi infancia nombres como los del Che Guevara, Fidel, Cuba, Unión Soviética, Nikita Kruschev, fueron

una constante en las conversaciones que sosteníamos. Cómo un puñado de

caribeños opusieron resistencia a los gringos por más de 30 años. El Che y sus

viajes. La utopía socialista. La educación y medicina cubana. De todo ello,

mientras consumía mis galletas Champs de animalitos y mi Inca Kola. Ahora no lo

juzgo ni para bien ni para mal. Fue una etapa divertida. Una etapa que he

revivido (añadiendo y quitando detalles seguramente, pero manteniendo la

esencia emocional) gracias a la historia de Iván Morante, el protagonista de Nuevos juguetes de la Guerra Fría. Y eso

es algo por los que la literatura es tan genial. Cómo un puñado de palabras

escritas por un desconocido son capaces de hincar las más sensibles fibras

emocionales de uno y causar una avalancha de sentimientos, removiendo la

tranquilidad del presente. Capaces de hacer reir, llorar, sudar y estremecer,

siendo seguro que no lo dejará a uno indiferente, todo lo contrario a cierta

literatura que no exuda nada de vitalidad. Si busca una novela que sea capaz de

robarle horas a su sueño o sus deberes académicos o laborales sin hacerlo sentir culpable, esta lo es.

Hay un motivo personal por el

cual la lectura de este libro me causó un gran impacto, más que cualquiera de las cualidades literarias que posee (que las tiene y en creces, como de seguro se

comentarán de mejor manera en otras reseñas): el hecho de recordar a mi abuelo. Cuando tenía entre tres y cinco años de edad,

el encargado de llevarme y traerme del nido era mi abuelo materno. El nido

quedaba a cuatro cuadras de mi casa, más o menos unos quince minutos a pie.

Quince minutos que se extendían a treinta o sesenta si por ahí me llevaba al

parque. ¿De qué podía hablarle un

pensionista de más de 70 años a un niño de esa edad, embobado con la

televisión, sin aburrirlo o hastiarlo? Pues, no sé cual sea la respuesta de

ustedes. La de mi abuelo fue hablarme de política. De comunismo y socialismo.

Durante toda mi infancia nombres como los del Che Guevara, Fidel, Cuba, Unión Soviética, Nikita Kruschev, fueron

una constante en las conversaciones que sosteníamos. Cómo un puñado de

caribeños opusieron resistencia a los gringos por más de 30 años. El Che y sus

viajes. La utopía socialista. La educación y medicina cubana. De todo ello,

mientras consumía mis galletas Champs de animalitos y mi Inca Kola. Ahora no lo

juzgo ni para bien ni para mal. Fue una etapa divertida. Una etapa que he

revivido (añadiendo y quitando detalles seguramente, pero manteniendo la

esencia emocional) gracias a la historia de Iván Morante, el protagonista de Nuevos juguetes de la Guerra Fría. Y eso

es algo por los que la literatura es tan genial. Cómo un puñado de palabras

escritas por un desconocido son capaces de hincar las más sensibles fibras

emocionales de uno y causar una avalancha de sentimientos, removiendo la

tranquilidad del presente. Capaces de hacer reir, llorar, sudar y estremecer,

siendo seguro que no lo dejará a uno indiferente, todo lo contrario a cierta

literatura que no exuda nada de vitalidad. Si busca una novela que sea capaz de

robarle horas a su sueño o sus deberes académicos o laborales sin hacerlo sentir culpable, esta lo es. Nació en Lima el 4 de noviembre de 1978. Tiene un MFA en Escritura Creativa en Español de la Universidad de Nueva York. Ha publicado Lima Freak. Vidas insólitas en una ciudad perturbada (Planeta, 2007). Ha sido redactor de la revista Somos, del diario El Comercio, y editor de la revista Cosas. Sus reportajes y relatos han aparecido en las revistas Etiqueta Negra, Letras Libres, Buen Salvaje y Gatopardo, así como en diversas antologías latinoamericanas. Ha sido becado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano para asistir a talleres de Ryszard Kapuscinski y Tomás Eloy Martínez, y en el 2008 fue finnalista del Premio Cemex - FNPI. Actualmente vive en Lima y se desempeña como docente universitario.

Nació en Lima el 4 de noviembre de 1978. Tiene un MFA en Escritura Creativa en Español de la Universidad de Nueva York. Ha publicado Lima Freak. Vidas insólitas en una ciudad perturbada (Planeta, 2007). Ha sido redactor de la revista Somos, del diario El Comercio, y editor de la revista Cosas. Sus reportajes y relatos han aparecido en las revistas Etiqueta Negra, Letras Libres, Buen Salvaje y Gatopardo, así como en diversas antologías latinoamericanas. Ha sido becado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano para asistir a talleres de Ryszard Kapuscinski y Tomás Eloy Martínez, y en el 2008 fue finnalista del Premio Cemex - FNPI. Actualmente vive en Lima y se desempeña como docente universitario. domingo, 17 de mayo de 2015

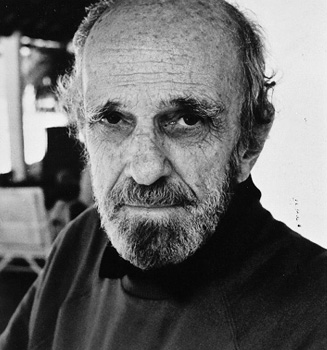

Nido de cobras: "Agosto" de Rubem Fonseca

La primera vez que leí algo sobre

este autor, fue en el segundo número de la revista Buensalvaje. Un hombre ya mayor, calvo y con un nombre cuya “m” le

quitaba cualquier sospecha de ser de lengua hispana, tenía la portada de la

reciente revista. La nota lo mostraba como un autor casi de culto, siempre

voceado al Nobel y ajeno a cualquier afán de notoriedad mediática. Algo así

como Thomas Pynchon o Salinger. Que había venido en el 2010 a San Marcos,

siempre parco pero no por ello esquivo a responder las curiosidades de jóvenes

aspirantes a escritores. Su expresión dura iba de la mano con la intención de

su prosa: alejarse de ese Brasil festivo, siempre alegre, que tratan de

vendernos las agencias de turismo como única realidad de nuestro gigantesco

vecino. Curioso, empecé a buscar algunos libros en las librerías más conocidas

sin mucho ánimo, debo confesar, pero lo alto de sus precios me desalentó.

La primera vez que leí algo sobre

este autor, fue en el segundo número de la revista Buensalvaje. Un hombre ya mayor, calvo y con un nombre cuya “m” le

quitaba cualquier sospecha de ser de lengua hispana, tenía la portada de la

reciente revista. La nota lo mostraba como un autor casi de culto, siempre

voceado al Nobel y ajeno a cualquier afán de notoriedad mediática. Algo así

como Thomas Pynchon o Salinger. Que había venido en el 2010 a San Marcos,

siempre parco pero no por ello esquivo a responder las curiosidades de jóvenes

aspirantes a escritores. Su expresión dura iba de la mano con la intención de

su prosa: alejarse de ese Brasil festivo, siempre alegre, que tratan de

vendernos las agencias de turismo como única realidad de nuestro gigantesco

vecino. Curioso, empecé a buscar algunos libros en las librerías más conocidas

sin mucho ánimo, debo confesar, pero lo alto de sus precios me desalentó. El crimen inicial parece dar pie

a otros, llegando a destapar una dantesca olla de grillos. Senadores,

diputados, periodistas, militares, policías. Todo el mundo tiene rabo de paja.

Cobras por doquier. Nadie parece salvarse. Sólo Matos. Todo en la trama se va

llenando de un aire de desesperanza que termina por extinguir cualquier fe de

que las cosas vayan a aclararse. Debajo de cualquier intención por querer

reformar las cosas se esconde un afán por adquirir poder. Poder, poder,

poder. No se puede confiar en nadie. La

corrupción alcanza todos los niveles de la sociedad. Y es ahí donde se puede

tender un paralelo con esa obra maestra que es Conversación en la Catedral. Para que no creamos que somos los

únicos en padecer de esa lacra. Hemos tenido ardua competencia a nivel

latinoamericano. Y Fonseca de encarga de mostrárnoslo.

El crimen inicial parece dar pie

a otros, llegando a destapar una dantesca olla de grillos. Senadores,

diputados, periodistas, militares, policías. Todo el mundo tiene rabo de paja.

Cobras por doquier. Nadie parece salvarse. Sólo Matos. Todo en la trama se va

llenando de un aire de desesperanza que termina por extinguir cualquier fe de

que las cosas vayan a aclararse. Debajo de cualquier intención por querer

reformar las cosas se esconde un afán por adquirir poder. Poder, poder,

poder. No se puede confiar en nadie. La

corrupción alcanza todos los niveles de la sociedad. Y es ahí donde se puede

tender un paralelo con esa obra maestra que es Conversación en la Catedral. Para que no creamos que somos los

únicos en padecer de esa lacra. Hemos tenido ardua competencia a nivel

latinoamericano. Y Fonseca de encarga de mostrárnoslo. Rubem Fonseca (Juiz de Fora, Minas Gerais, 11 de mayo de 1925) es un escritor y guionista de cine brasileño. Estudió Derecho y se especializó en Derecho Penal. A pesar de su amplio reconocimiento como escritor, no fue hasta los 38 años de edad que decidió dedicarse de lleno a la literatura. Antes de ser escritor de tiempo completo, ejerció varias actividades, entre ellas la de abogado litigante. En 2003, ganó el Premio Camões, el más prestigiado galardón literario para la lengua portuguesa, una especie de Nobel para escritores lusos, en 2004 recibió el Premio Konex Mercosur a las Letras, y en 2012 el Premio Iberoamericano de Narrativa "Manuel Rojas".

Rubem Fonseca (Juiz de Fora, Minas Gerais, 11 de mayo de 1925) es un escritor y guionista de cine brasileño. Estudió Derecho y se especializó en Derecho Penal. A pesar de su amplio reconocimiento como escritor, no fue hasta los 38 años de edad que decidió dedicarse de lleno a la literatura. Antes de ser escritor de tiempo completo, ejerció varias actividades, entre ellas la de abogado litigante. En 2003, ganó el Premio Camões, el más prestigiado galardón literario para la lengua portuguesa, una especie de Nobel para escritores lusos, en 2004 recibió el Premio Konex Mercosur a las Letras, y en 2012 el Premio Iberoamericano de Narrativa "Manuel Rojas".+Homenaje en Buensalvaje:

Aquí

viernes, 1 de mayo de 2015

Estrellas solitarias: “El palacio de la felicidad” de Dante Trujillo

Los personajes de los seis relatos

que conforman El palacio de la felicidad

son como rompecabezas. Rompecabezas a los que les faltan piezas. Muchas piezas. Seres

solitarios, y totalmente desamparados en algunos casos. Cuya existencia parece

absorbida por la rutina, ahogada en la intrascendencia y cuya luz parece

diluirse página a página volviéndolos tan opacos como el cielo invernal de

Miraflores. Con un lenguaje que busca ser directo y sencillo, reproduciendo de

manera fiel el hablar cotidiano de la urbe limeña, un bosquejo sobre la

forma de pensar de una clase burguesa venida a menos con sus temores y

estúpidos prejuicios y una lucha constante con los fantasmas del pasado, Dante

Trujillo presenta un primer libro en los que se reconoce la honestidad de

escribir sobre temas con los que se siente conectado. Y el haber trazado a

estos seres, en cuyas características y acciones muchos lectores nos

reconoceremos.

Los personajes de los seis relatos

que conforman El palacio de la felicidad

son como rompecabezas. Rompecabezas a los que les faltan piezas. Muchas piezas. Seres

solitarios, y totalmente desamparados en algunos casos. Cuya existencia parece

absorbida por la rutina, ahogada en la intrascendencia y cuya luz parece

diluirse página a página volviéndolos tan opacos como el cielo invernal de

Miraflores. Con un lenguaje que busca ser directo y sencillo, reproduciendo de

manera fiel el hablar cotidiano de la urbe limeña, un bosquejo sobre la

forma de pensar de una clase burguesa venida a menos con sus temores y

estúpidos prejuicios y una lucha constante con los fantasmas del pasado, Dante

Trujillo presenta un primer libro en los que se reconoce la honestidad de

escribir sobre temas con los que se siente conectado. Y el haber trazado a

estos seres, en cuyas características y acciones muchos lectores nos

reconoceremos. Ha escrito para diversas publicaciones nacionales. Dirige la editorial Solar y la revista Buensalvaje.El palacio de la felicidad es su primer libro.